Comparaison des rites funéraires de trois sociétés de Sumba

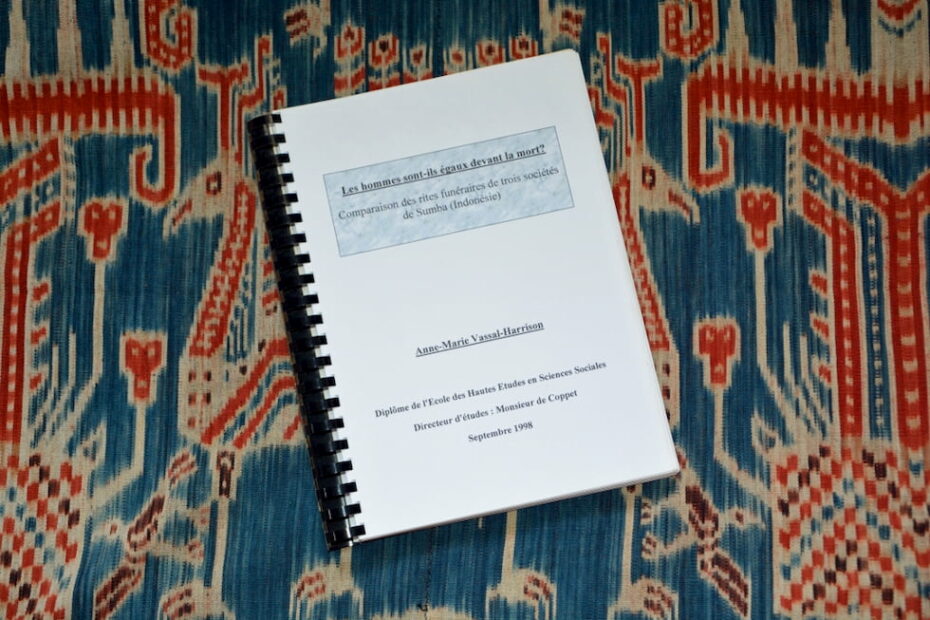

J’ai présenté ce mémoire en 1998 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, sous la direction de Daniel de Coppet et j’y ai obtenu un diplôme en anthropologie.

Ce titre peut surprendre, de même que le choix des rites funéraires, sujet peu réjouissant ! Je n’ai pas l’intention d’inclure tout le texte de cet ouvrage sur ce site (198 pages !) mais je voudrais citer quelques passages de l’introduction qui éclaireront mes motivations.

Un des aspects de ce genre de recherche est le fait qu’il demande une certaine spécialisation, et que c’est l’esprit d’analyse qui est sollicité en premier lieu :

« Il y a quelques années, j’ai appris à faire du crochet et j’ai décidé d’entreprendre de faire un dessus de lit qui serait composé de petits carrés assemblés les uns aux autres. Je n’ai jamais été plus loin que le petit carré initial et le dessus de lit projeté s’est retrouvé dessous de verre ! On pourrait se demander si la rédaction de ce mémoire a suivi le même schéma : j’ai commencé par examiner les rites funéraires en Asie du Sud-Est et j’ai fini par étudier les rites funéraires dans trois sociétés de Sumba.

Mon choix initial était motivé par mon expérience de vie : j’ai en effet passé seize ans (1980-1995) en Asie à cause des postes occupés par mon mari et nous avons successivement habité Singapour, Bangkok, Manille et Jakarta. Durant cette période je me suis particulièrement intéressée aux pays ci-dessus et j’ai entrepris plusieurs projets au sein d’organisations culturelles. De retour en France, j’ai cherché à mettre en place et à organiser certaines des connaissances que j’avais acquises à l’étranger et c’est pourquoi je me suis inscrite à l’E.H.E.S.S.

Il s’est avéré assez vite lorsque j’ai commencé mes recherches que le sujet était beaucoup trop vaste pour être traité dans le cadre d’un mémoire et que de couvrir une aussi grande aire géographique ne me permettait pas d’aborder en profondeur les sociétés dont je voulais parler : je risquais de ne pouvoir faire qu’un catalogue de rites différents sans pouvoir les replacer dans leur contexte. Ceci ne veut pas dire qu’une approche globale ne m’ait pas servi, bien au contraire, car cette réflexion m’a permis de dégager des idées-clefs sur la conception de la mort dans diverses sociétés et leurs rapports avec l’organisation sociale par exemple, mais elle ne me permettait pas de considérer une société dans sa totalité. C’est donc consciemment et volontairement que je suis passée du dessus de lit au dessous de verre ! »

C’est grâce à cette approche que j’ai pu saisir les différences fondamentales qui existent entre nos sociétés occidentales (du moins de nos jours) et les sociétés dites traditionnelles.

« Au cours de mes lectures et de mes premières recherches plusieurs choses m’avaient frappée concernant les rites funéraires en Insulinde. Tout d’abord un grand nombre d’ouvrages écrits avant la deuxième guerre mondiale semblent insister en détail sur les pratiques concernant les sacrifices d’esclaves et la chasse aux têtes. Il existe une certaine fascination du public pour ce genre d’information qui renforce l’idée de « sauvagerie » des « peuplades primitives » et ceci a peut-être contribué à l’accent qui a été mis sur ces pratiques, mais il n’en reste pas moins qu’elles ont existé et que ce qu’elles mettent en valeur est extrêmement important : les hommes ou femmes qui sont victimes sacrificielles n’ont pas les mêmes droits que les autres, car ils sont foncièrement différents, soit parce qu’ils appartiennent à un ordre social , celui d’esclave1, soit parce qu’ils appartiennent à un groupe social « étranger » et donc peuvent servir de victime potentielle lors d’une chasse aux têtes.

« Ce point est particulièrement important, puisqu’il s’oppose totalement à ce qui est généralement admis dans les sociétés occidentales, à savoir que chaque être humain possède une dignité inaliénable du fait de sa nature d’homme et que la mort d’un individu, quelle que soit son origine ethnique ou sociale, représente un événement unique qui mérite respect. Il est en effet généralement accepté que tout individu a droit à une sépulture correcte et en cas de guerre ou d’épidémie si des funérailles ne peuvent se passer normalement, il y a souvent « réparation » à un stade ultérieur.

Cette conception de l’individu est tout à fait particulière aux sociétés occidentales où la mort est perçue comme la disparition d’un être unique, différent de tout autre. La douleur ressentie par les proches est bien causée par la disparition de cette personne et c’est pourquoi on trouve des associations qui essayent d’aider les gens à accepter cette disparition et à passer par cette période de deuil. L’accent est mis sur les sentiments personnels qui peuvent animer les proches. »

Nos sociétés occidentales sont en effet très individualistes. En Asie, l’accent est plutôt mis sur la communauté, le groupe auquel on appartient et auquel on doit se conformer.

De même, dans les sociétés occidentales, le passage de la vie à la mort est un parcours individuel : sur le plan physique, la mort elle-même se définit sur le plan médical et les causes de la mort sont expliquées de façon scientifique. Il existe des cas de comas prolongés qui peuvent poser problème à ce sujet, mais on peut quand même dire que généralement les critères médicaux sont acceptés. Sur le plan moral, chaque individu est responsable de ses actes et donc, ceux-ci détermineront le sort éventuel de l’âme du défunt. Les notions de paradis et d’enfer, quelles qu’en soient les représentations que l’on peut s’en faire, sont bien là pour nous le rappeler.

Dans les sociétés traditionnelles le décès lui-même est sujet à interprétation : même si l’on reconnaît que le mort est décédé au sens médical du terme, on parle du défunt comme étant « endormi » et après sa mort le défunt semble passer par plusieurs stades. La cause du décès est souvent perçue comme émanant des « esprits » ou du mécontentement des ancêtres et non pas comme simplement d’origine physique.

Quant au destin éventuel de l’âme du défunt, il ne semble pas dépendre de la valeur morale des actes qu’il a pu accomplir de son vivant, mais de son statut social ou même de la façon dont il a trouvé la mort, point qui devient évident dans le cas d’une malemort. On se trouve donc là fort éloigné du concept de responsabilité individuelle qui prédomine dans la pensée occidentale.

C’est ce point qui m’a fait choisir le titre de mon mémoire, car il devenait évident que le sort du défunt dans l’au-delà était presque fixé d’avance.

Un dernier point qui s’est aussi imposé à moi est que tous ces rites s’inscrivaient dans une conception plus large de la vie en général, une vision du cosmos et la place que pouvait tenir l’homme dans cet univers.

« La différence concernant la notion d’individu dans les sociétés traditionnelles et les sociétés occidentales ne s’est pas effacée avec la disparition de l’esclavage ou de la chasse aux têtes. En effet les ouvrages récents font bien ressortir que la mort n’est pas seulement la disparition d’un individu. Bien sûr, le cadavre individuel doit recevoir une sépulture, mais la façon dont sont orchestrés les rites les replace dans un contexte tout à fait différent, social tout d’abord parce qu’il concerne un groupe bien particulier au sein duquel chacun a un rôle à jouer et ensuite cosmique car le défunt n’est pas dissocié du monde végétal, animal ou des « esprits » et il existe un « ensemble » ou vivants et morts sont réunis ».

L’importance des morts dans la société sumbanaise existe toujours, même si beaucoup de Sumbanais se sont maintenant convertis au Christianisme.

« Ce lien entre les vivants et les morts, la mort et la vie est évident à Sumba pour n’importe quel visiteur qu’il soit touriste ou anthropologue : alors que les villages eux-mêmes sont généralement pauvres et mal équipés sur le plan pratique, on voit constamment sur les routes de nombreuses processions avec des animaux prêts pour le sacrifice et il est bien évident que beaucoup plus d’argent est dépensé pour les tombes que pour les habitations. Comme le dit Gregory Forth : « Pour les Rindi, l’idée maîtresse est que l’on doit s’occuper des morts avant de s’occuper des vivants et ils l’expriment à leur manière en disant que les affaires de la mort (lii meti) ont préséance sur les affaires de la vie (lii huri) ».

***

1 Ce terme reste à définir et nous le ferons dans les sociétés étudiées.